BLOGTachibana の日記

今年もカレンダー作ります

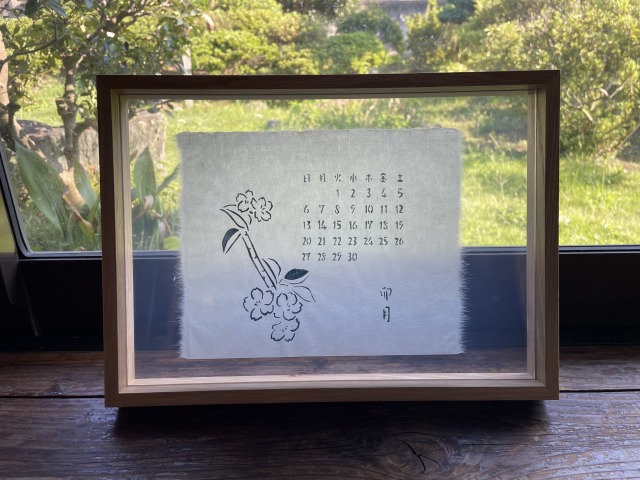

2025.10.2昨年初めて作った型染めの巻紙カレンダー。

今年も作ります。

全て手作業のためそう多くは作れません。また、カレンダーという性質上、販売できる時期が限られます。そのため受注生産とし、昨年秋には予約展示会を行いました。その後の30周年の展示会でも少し販売しました。

(昨年の予約展示会の様子。桐生市境野町の古民家レストラン「ごずこん」にて)

自分で漉いた和紙を何に使おうか。和紙で何を作ろうか。自分自身が自分の紙のユーザーでありたいと常々思っておりますが、これもその一つの形と言えるかもしれません。

「寅印 藍の絵の具の型染め巻紙カレンダー」

これが正式名称。長い。

手仕事の要素をたくさん盛り込みました。今年も無事に製作および販売ができることになったので、改めてひとつひとつご紹介します。

まずこれは、寅印の製品です。寅印とは、原料の楮(こうぞ)を自家栽培して作った紙のこと。その寅印の紙を巻紙に仕立て、カレンダーにしました。

(6月、楮。この後もぐんぐん伸びる)

(11月、収穫を待つ楮)

(12月、切り倒された楮。剥いだ皮が和紙の原料となる)

挿絵と文字は全て型染めです。自分の好きな草花、身の回りで目にする植物などを、拙いながらも自分なりにスケッチし原画としてデザインしています。

型染めの型紙も自分で彫っています。レーザーなどの高度な技術を使う方法もあるのでしょうが、自分でカッターナイフで切り出した時の刃の勢いとか、手仕事の痕跡を大事にしたい。そんなものが愛おしいのです。

デザインも型を彫るのも専門ではないので、多少の歪みはご愛嬌。真っ直ぐすぎる線や寸分違わず配置された模様に疲れた、そんな方へ届けたい─。

(型紙を彫る)

型染めに使う顔料(絵の具)は沈殿藍。工房の畑で藍草を育て、8月頃に顔料化します。生の藍草を2〜3日水に浸しておくと発酵が始まるので、発酵した搾り汁に消石灰を入れよく撹拌し、1〜2日放置します。上澄みを捨てると結晶化した藍が沈殿しているのでこれを顔料として使います。

顔料作りはよく発酵する夏の暑い盛り。紙漉きにとってはちょうどシーズンオフとなるため好都合なのです。

(藍草)

(水に浸して発酵させる)

(3日目。発酵が進んだ様子)

(消石灰を入れてひたすら撹拌、酸化させる)

(左/消石灰投入前。右/投入後)

(絵の具の出来上がり)

こうして全ての役者が揃ったら、いよいよ摺り。巻紙の長いのを広げ、ひと月ごとに摺ります。

(30周年の展示会にて、型紙と刷毛も展示)

巻紙仕立てにしたのには理由があります。

まずは製本の手間を省いたこと。通常一ヶ月や二ヶ月ごとに1ページの形式が多いですが、それだと綴じなければなりません。紙そのものを主役にしたかったので、綴じなどの後加工をしなくて済むのはどうしたら、と考えたのでした。

飾る時は一ヶ月や二ヶ月で切り離して額などに入れていただくか、巻紙のまま、該当月のみ開いて置いていただくか…。思い切って飾り方を使う方に委ねました。そうすることで使う方にも手を動かす楽しみを味わっていただきたい─。実はそれが裏テーマだったりします。切り離す時は水切りと言って、切りたいところを筆などで水で湿らせてちぎるようにすると、和紙特有の毛足が出て可愛いし、楽しいですよ。

また、カレンダーとして飾ったあとは、挿絵のところだけ切り取るなどして楽しんでいただけたらと思っています。使い捨てではなく、和紙の保存性なども少し感じていただけたら幸いです。

寅印 藍の絵の具の型染め巻紙カレンダー 2026年版

◎縦16cm×横275cm ◎1部 ¥6,600

画像は全て2025年版なので、挿絵は変わります。今年も古民家レストラン「ごずこん」、そして当方の工房にて、ご予約承ります。

ごずこん/桐生市境野町(電話:0277-66-9273)

桐生和紙/桐生市梅田町(電話:0277-32-0201)

※10月14日まで、ご予約受付中 → 10月末まで延長しました

以上、手仕事満載のカレンダー、是非お楽しみください。

ご予約お待ちしております。